Klimawandel bei uns – auf was müssen wir uns einstellen

Seit 1881 haben die Winterniederschläge um 27 Prozent zugenommen, allerdings nicht nur als Schnee, sondern aufgrund der immer höheren Temperaturen immer häufiger als (Dauer)regen.

Und wie sieht es im Sommer aus? Seit den 1950er Jahren sind markante Hitzeperioden häufiger aufgetreten und haben auch länger gedauert, gleichzeitig ist die Menge an sommerlichen Niederschlägen in etwa gleichgeblieben. Und diese Veränderungen nehmen zu, wir müssen uns also im Sommer zunehmend auf Hitzeperioden, Dürre und heftige Starkniederschläge einstellen. Vereinfacht: Entweder wir haben keinen Regen oder viel zu viel, und damit oft heftige Überschwemmungen.

![]()

Illustration: © Michael Geiß-Hein

Nationale Wasserstrategie

Deutschland hat eine nationale Wasserstrategie, um die Wasserwirtschaft zukunftsfähig zu machen bzw. um für einen bewussteren Umgang mit der Ressource Wasser zu sorgen. Die nationale Wasserstrategie richtet sich in erster Linie an Behörden, aber auch der Einzelne ist gefordert, sei es durch die Eigenvorsorge an Gebäuden, um vor Extremereignissen geschützt zu sein oder auch durch die sorgsame Wassernutzung in Haus und Garten.

Was können Einzelne tun, um die Klimawandelfolgen lokal abzufedern?

Dürreperioden, Starkregenereignisse oder langanhaltender Dauerregen sind die Wettergeschehnisse, auf die sich alle einstellen und vorbereiten müssen.

Das bisherige Konzept, dass Niederschläge möglichst schnell durch den Kanal aus der Stadt abgeleitet werden, funktioniert bereits jetzt immer weniger.

Bei Starkregenereignissen kommt es schnell zu einer Überlastung der Kanalnetze, die noch durch eine starke Oberflächenversiegelung verschärft wird. Die Bilder sind - zumindest aus dem Fernsehen – bekannt: Kanaldeckel werden von den Wassermassen, die die Kanäle nicht mehr ableiten können, hochgedrückt und das Wasser strömt auf sowieso schon überflutete Straßen. Schnell sind Garagen und Keller mit Wasser vollgelaufen.

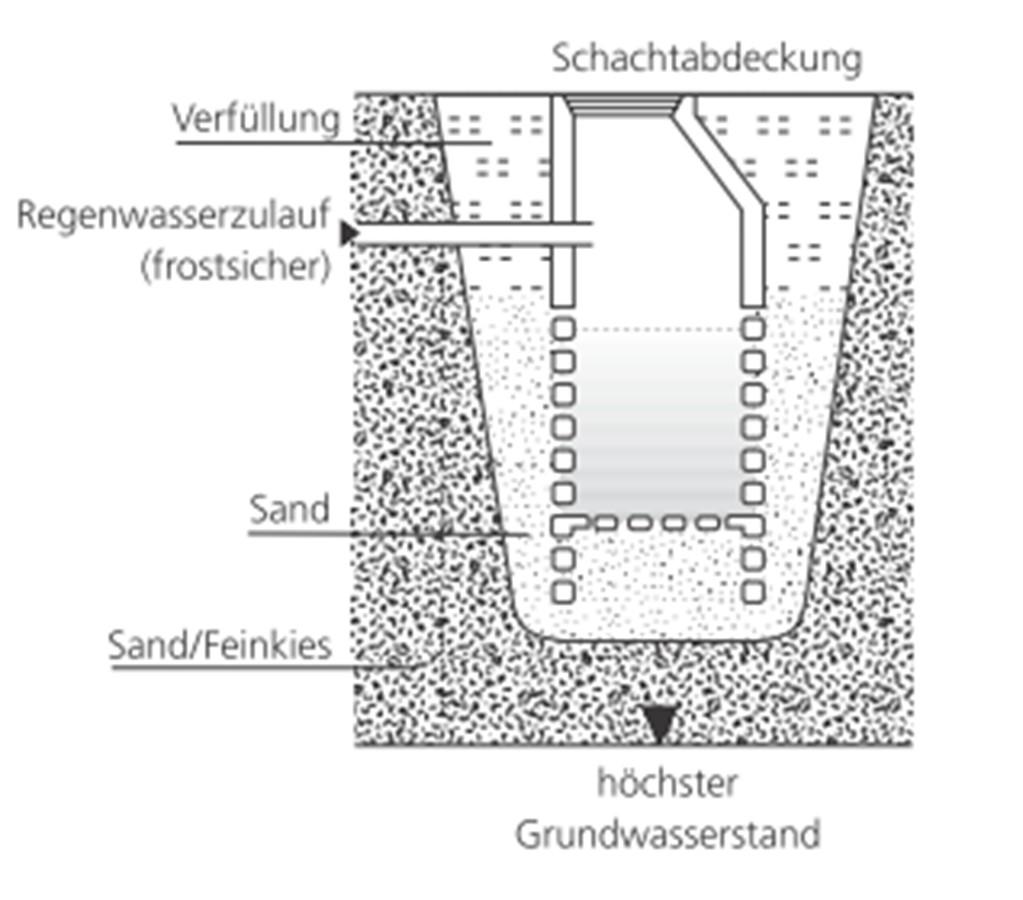

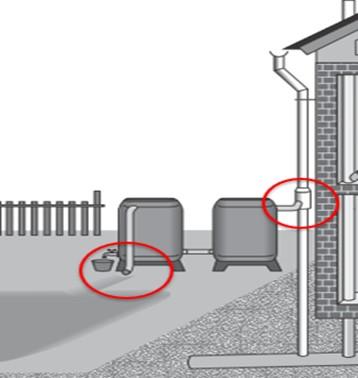

Hier können Versickerungsflächen bzw. Mulden mildernd wirken, indem sie einen Teil des Regenwassers zurückhalten, so dass es nicht in den ohnehin schon stark belasteten Kanal fließt.

Infolge der Klimakrise treten nicht nur Starkniederschläge, sondern auch vermehrt lange heiße Dürrephasen auf, die besonders in städtischer Bebauung zu großer Hitzebelastung führen können.

Genau wie bei Starkniederschlägen, ist es auch hier die Versiegelung der Flächen, die das Problem verschärft.

Versiegelte Flächen verhindern nicht nur die Versickerung von Niederschlagswasser, sondern an Sonnentagen absorbieren sie Teile der Sonnenstrahlung und heizen die Umgebung wie große Wärmeplatten zusätzlich auf (Prinzip Fußbodenheizung).

Mit Verschärfung der Klimakrise gewinnt die Entsiegelung zunehmend an Bedeutung.

Das Thema Versiegelung hat noch einen anderen Aspekt: versiegelte Flächen stehen der Vegetation nicht als Bewuchsfläche zur Verfügung. Die Vegetation aber ist eine wichtige Komponente beim Klimaschutz (Aufnahme von CO2) und bei der Klimafolgenanpassung. So wirkt Vegetation bei Starkniederschlagsereignissen wie ein Schwamm. Ein Teil des Niederschlages wird zwischengespeichert, womit die Belastung der Kanäle reduziert wird. Auch wird die Fließgeschwindigkeit des Oberflächenwassers gebremst.

Die Bedeutung von Vegetation in Hitzephasen liegt darin, dass sie einerseits mit ihren Blättern Gelände verschatten und dadurch die Erhitzung reduzieren kann. Zudem haben Pflanzen ein aktives Kühlvermögen durch Verdunstung.

Zusammenfassend hat die Vegetation (mindestens) vier Fähigkeiten die Folgen der Klimakrise abzufedern:

- Beim Starkniederschlag: Zwischenspeichern und Versickern

- Bei Hitzeereignissen: Passives Kühlen durch Verschattung und aktives Kühlen durch Verdunstung

Kühlen durch Verdunstung

Der Prozess der Verdunstung ist zentral für den Wasserkreislauf auf der Erde.

Verdunstung ist der Übergang von Wasser vom flüssigen zum gasförmigen Zustand unterhalb des Siedepunktes. Also genau der Vorgang, der die Wäsche auf dem Wäscheständer trocknen lässt. Die zum Verdunsten benötigte Energie kommt aus der Umgebungsluft, der Wärme entzogen wird. Das bedeutet: Verdunstung kühlt die Umgebung.

Es gibt zwei Formen von Verdunstung:

- Einmal die Evaporation, das ist die Verdunstung über einer vegetationslosen Erdoberfläche oder einer Wasserfläche. Zum Beispiel ist die Verdunstung von Pfützen Evaporation. Die Evaporation über Wasserflächen findet in Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit rund um die Uhr statt. Im Gegensatz dazu kann die Evaporation über versiegelten Flächen nur in einem kurzen Zeitfenster nach einem Niederschlagsereignis stattfinden, dann ist die Fläche wieder trocken und der Verdunstungsprozess beendet.

- Weiterhin gibt es die Verdunstung durch Pflanzen (Transpiration), die durch ihre Wurzeln auch Feuchtigkeit aus tieferen Bodenschichten verdunsten können.

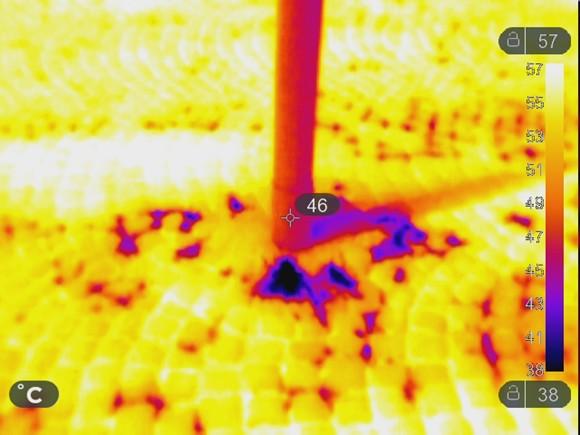

Infrarotbild eines Kopfsteinpflasters mit Laternenpfahl und Unkrautbewuchs. Je gelber die Einfärbung, je wärmer die Oberfläche. Die dunkelblau/lila gefärbten Bereiche sind die Unkrautpflänzchen, sichtbar deutlich kühler als die Umgebung. Das ist der Effekt der Verdunstung (Transpiration).